【秘訣】間取りの凹凸を抑える効果『工事費-冷暖房費-改修費の低減。』四角いプラン=合理的な設計を目指す。

こんにちは^ ^

『間取り(平面図)の凹凸を抑えたい。』

『四角いプラン=合理的な設計を目指したい。』

という思いがあります。

工事費-冷暖房費-改修費=住にかかるトータルコストを低減するため。

凹凸のある家と綺麗な四角い家の壁等の量の違いを紹介します。

先日、あるメーカーで新築住宅を検討している友人から

「なかなか間取りがまとまらない。ちょっと相談に乗ってくれないかな。」

と言われ、少し間取りを見てアドバイスをしました。

ダイニングが出っ張っていたりして間取りに凹凸が多かったので

「特に理由がなければ、なるべく凹凸がないほうが費用を抑えられるよ。」

と伝えました。

「たかが凹凸」と思うかもしれませんが、「されど凹凸」です。

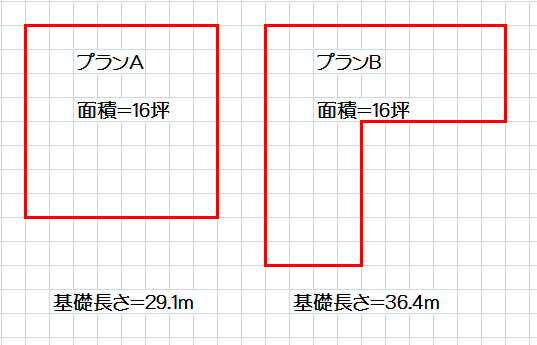

例えば、下のプラン(平面図)はどちらも同じ面積ですが

外周長さを比べると約25%もプランBのほうが多いです(36.4/29.1≒1.25)。

=外壁の材料費が25%増えるということ(施工手間費も)。

内壁や基礎の材工費用も同様です。

また、暖房費は外壁の面積におよそ比例するため、

暖房費も20~25%UPになります。

(運用によりケースバイケース)

そして、外壁の面積が増えるということは、

数十年後の張替えや塗装などのメンテナンス費も+25%以上の金額がかかるということです。

(凹凸が多いと、材料費だけでなく施工費が上がる。手間が増えるから。)

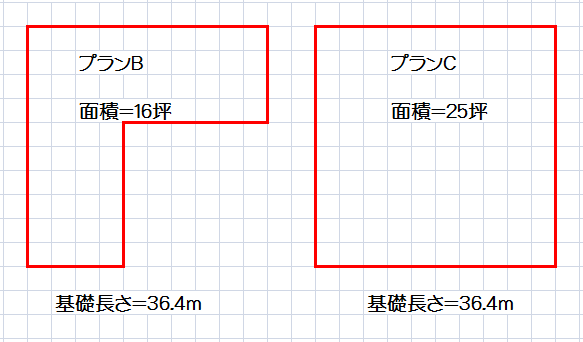

凹凸のあるプランB(面積16坪)は、実は面積25坪のプランC(面積比1.5倍以上)の外周長さと同じなんです。

そう考えると(少し極端ですが)

「面積25坪の家の外壁材と同量を使って、面積16坪しか建てられていない」と見ることもできますね。

『たかが凹凸、されど凹凸』の意味が伝わってきたでしょうか。

凹凸が多いと工事費が増すことはなんとなく想像できそうなのですが、ある理由がそれを阻害しています。

それは「坪単価」という仕組みです。

「坪単価」とは1坪(3.3㎡)あたりの工事価格のことで、

例えば延べ床面積40坪の家で、坪単価80万なら

工事費は、40坪×80万円/坪=3200万円(付帯工事費別)

となります。

この仕組みは、工事費の積算が営業マンでも簡単にできるために生まれました。

しかし弊害もあります。

上にあげた例のように「同じ面積なら同じ金額で出来る」と錯覚してしまうのです。

上で説明したとおり、AとBでは同じ面積でも、外壁の面積は25%も違います。

それだけ工事費は変わってくるはずです。

しかし、坪単価システムの場合、メーカーによっては、ほぼ同じ金額で出来てしまうこともあります。

プランAでもプランBでも同じ金額が提示されることがあります。

「ならいいじゃん♪」

と思いがちですがよく考えてみてください。

材料の量(施工の量も)が違うのに金額は同じ。

普通ではありえないですよね。

メーカーはプランBの場合は赤字なのでしょうか。

そんなはずはないですよね。

ここで賢い人はピンと来ます。

ネタばらしをすると、

『「坪単価」はプランBのように凹凸があっても利益がでるように多めの金額になっている。』

ということです。

これが坪単価システムの弊害です。

「本当はプランAのほうがコストを圧縮できるのに、坪単価が下がるわけではないので、Aのプランのほうが割高になってしまう」ということがおきるわけです。

なんだか損したような気になりますよね。

僕は住宅業界はそろそろ「坪単価システム」を卒業するべきだと思っています。

1棟1棟ゼロから材料を拾い、積算する。

時間も手間も掛かりますが、そうすれば余分に利益を取る必要がなくなり、お客さんにとってのメリットが最大化されます。

設計事務所や真面目なビルダーではそうした見積もりをしているところが多いです。

また、プランの凹凸を整えることはイニシャルコスト(工事費)だけでなく、ランニングコスト(冷暖房費)やメンテナンスコストの無駄を省くことにもつながります。

(もちろん外観上のデザインや間取りのための理由ある凹凸であれば良しです。)

なるべく無駄なお金をかけない設計の秘訣の話でした。

「あなたの家は凹凸の少ない整ったプランですか?」

-「超高断熱の小さな木の家」escnel design-